En 1988 sort sur les écrans japonais Akira, un film d’animation réalisé par Katsuhiro Ōtomo, également auteur du manga éponyme publié entre 1982 et 1990. Adapté alors que le manga était encore en cours de parution, le film s’impose rapidement comme une œuvre majeure du cinéma d’animation, bouleversant la perception de l’animation japonaise en Occident. Avec son esthétique cyberpunk, sa richesse thématique et son ambition technique, Akira est devenu un film culte, à la fois jalon artistique et référence incontournable pour toute une génération de cinéphiles et de créateurs.

Katsuhiro Ōtomo : de mangaka à réalisateur

Né en 1954 dans la préfecture de Miyagi, Katsuhiro Ōtomo se passionne très tôt pour la bande dessinée et le cinéma. Après une première publication en 1973, il se forge rapidement une réputation de dessinateur au style réaliste et cinématographique, s’éloignant du modèle dominant hérité d’Osamu Tezuka. Ses premiers travaux, comme Fireball ou Dōmu, annoncent déjà les thèmes qui marqueront Akira : la violence urbaine, les dérives scientifiques et les visions futuristes. En 1982, il commence la publication d’Akira dans le Weekly Young Magazine, une fresque dystopique qui le propulse sur le devant de la scène et lui vaut de devenir l’un des auteurs les plus influents de son époque.

Ōtomo ne se contente pas du manga. Dès 1983, il s’initie à l’animation aux côtés de grands noms comme Rintarō, avant de se lancer lui-même dans la réalisation. Son approche cinématographique transparaît dans sa mise en scène et son sens du détail, qui confèrent à ses œuvres une densité visuelle rare. Récompensé par de nombreux prix internationaux, dont le prestigieux Grand Prix du Festival d’Angoulême en 2015, il s’impose comme une figure majeure de la culture contemporaine. Avec Akira, il a non seulement marqué l’histoire du manga mais aussi ouvert la voie à une reconnaissance mondiale du cinéma d’animation japonais.

Akira : sur les ruines de la Troisième Guerre mondiale

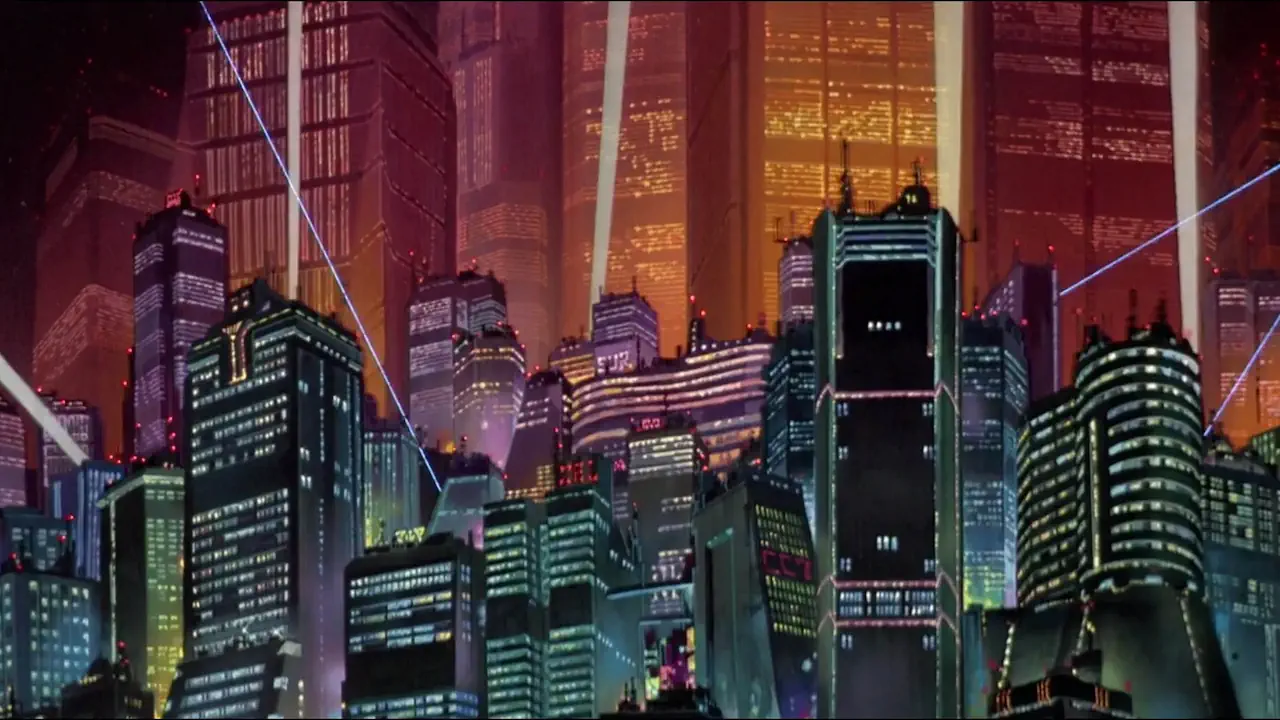

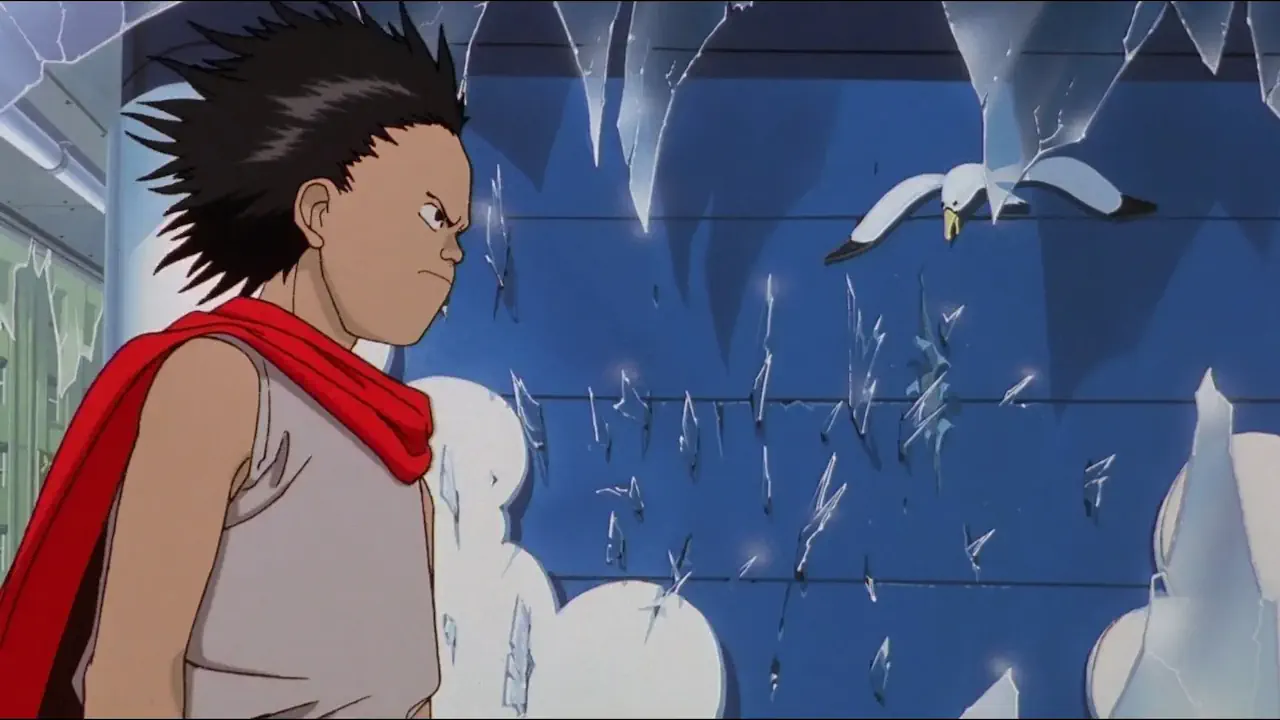

L’action d’Akira débute après une mystérieuse explosion qui a ravagé Tokyo au début des années 1980 et déclenché la Troisième Guerre mondiale. Sur les ruines de la capitale, une mégapole reconstruite, Neo-Tokyo, se dresse en 2019. Ville grouillante et corrompue, elle est le théâtre de luttes de pouvoir, de trafics et de révoltes, tandis que des bandes de jeunes motards sillonnent ses rues. C’est dans ce contexte que Tetsuo Shima, adolescent fragile en quête de reconnaissance, acquiert de terrifiants pouvoirs psychiques à la suite d’expériences menées par l’armée. Son ami Kaneda, chef de leur gang, se retrouve entraîné malgré lui dans une confrontation qui dépasse largement leur rivalité d’adolescents.

Autour d’eux se tissent plusieurs intrigues parallèles : les militaires tentent de percer le secret du projet Akira, des mouvements révolutionnaires voient dans ce pouvoir un instrument messianique, et la population, entre peur et fascination, assiste impuissante à l’escalade. Au cœur de cette tourmente, la figure mystérieuse d’Akira, enfant aux capacités psychiques absolues, symbolise à la fois l’origine du cataclysme et la menace de sa répétition. Le récit oscille ainsi entre drame humain, fresque politique et vision apocalyptique, donnant au film une intensité dramatique qui dépasse le simple cadre de la science-fiction.

La consécration au cinéma

Lorsque Akira sort en 1988, il marque un tournant historique dans l’animation japonaise. Jamais un projet de cette ampleur n’avait été entrepris : pas moins de 160 000 dessins furent réalisés, avec un budget colossal pour l’époque. Le résultat est un film d’une fluidité et d’une richesse visuelle impressionnantes, porté par une mise en scène qui emprunte au langage du cinéma en prises de vues réelles. Cette ambition visuelle, alliée à une atmosphère oppressante et à un sens du détail hors du commun, en fait une œuvre qui frappe immédiatement le spectateur par sa puissance graphique et narrative.

Au-delà de son impact artistique, Akira s’impose aussi comme un phénomène culturel. Diffusé dans le monde entier, il contribue à faire découvrir le manga et l’animation japonaise à un public occidental encore peu familier du genre. Son succès au box-office et sa reconnaissance critique en font un jalon incontournable, au point de devenir une référence esthétique et thématique pour le cinéma, l’animation et même la culture populaire mondiale. Avec Akira, Ōtomo réussit à dépasser la frontière entre manga et cinéma, livrant une œuvre totale qui bouleverse les codes du médium.

Le mythe des 24 images par seconde

Une des légendes entourant Akira concerne son animation, réputée pour avoir été réalisée entièrement à 24 images par seconde, soit la cadence standard du cinéma. En réalité, si certaines séquences clés ont bien été animées à cette fréquence, notamment les scènes d’action les plus intenses, la plupart des plans utilisent des techniques plus traditionnelles de l’animation japonaise, oscillant entre 12 et 18 images par seconde. Ce choix d’alterner en fonction de l’impact visuel permet à Ōtomo et à son équipe de concentrer les ressources sur les moments cruciaux, donnant au film une impression de fluidité et de réalisme rarement atteinte dans l’animation de l’époque.

Cette idée reçue illustre toutefois à quel point Akira a marqué les esprits. Le film a imposé l’image d’une œuvre d’animation techniquement révolutionnaire, dont chaque mouvement semblait d’une précision cinématographique. L’attention méticuleuse portée aux décors, aux jeux de lumière et aux détails de Neo-Tokyo renforce cette impression. Si le mythe des 24 images par seconde persiste, c’est parce qu’il traduit la sensation qu’a laissée le film : celle d’une animation vivante, presque palpable, qui rivalise avec le réalisme du cinéma traditionnel.

Katsuhiro Ōtomo à la réalisation

Pour adapter son propre manga, Katsuhiro Ōtomo choisit de garder un contrôle total sur la réalisation du film. Il supervise personnellement le storyboard, le design des personnages et même le moindre détail visuel, donnant à Akira une cohérence artistique exceptionnelle. Son approche est celle d’un cinéaste qui transpose son univers papier en images animées sans compromis, privilégiant la densité visuelle et le réalisme psychologique des personnages. Ōtomo s’impose ainsi comme un auteur complet, capable de maîtriser à la fois l’imaginaire narratif et la grammaire cinématographique.

À ses côtés, le scénariste Izō Hashimoto joue un rôle essentiel dans la construction de l’intrigue du film. Alors que le manga était encore en cours de publication, il fallait condenser une histoire tentaculaire et la transformer en long métrage cohérent. Hashimoto et Ōtomo simplifient donc certains arcs narratifs, modifient le rôle de certains personnages et proposent une fin inédite qui diffère de celle du manga. Cette collaboration permet au film de conserver l’esprit et la puissance thématique de l’œuvre originale, tout en offrant une version resserrée et percutante qui se prête au format cinématographique.

La musique du film par Geinoh Yamashirogumi

La bande originale de Akira est confiée au collectif Geinoh Yamashirogumi, dirigé par Shōji Yamashiro. Formé de musiciens professionnels et amateurs issus de divers horizons, l’ensemble propose une approche unique, mêlant instruments traditionnels japonais, percussions balinaises et influences classiques occidentales. Cette richesse sonore confère au film une identité musicale immédiatement reconnaissable, où les chœurs rituels et les rythmes tribaux renforcent le caractère mystique et inquiétant de l’histoire.

Loin d’être un simple accompagnement, la musique participe pleinement à l’atmosphère du film. Les compositions, souvent minimalistes mais d’une intensité hypnotique, accentuent le sentiment d’apocalypse imminente et de perte de repères. Loin des codes habituels de la musique de film d’animation, la partition de Geinoh Yamashirogumi joue sur l’étrangeté et l’expérimentation, créant une expérience sensorielle qui reste gravée dans la mémoire du spectateur. Cette audace sonore contribue largement au statut culte de Akira et à son influence durable sur l’esthétique du cinéma et de la musique contemporaine.

Un film pressé par le temps

Revoir Akira aujourd’hui, c’est aussi se confronter à ses failles. Le film a beau être monumental, il souffre de la même faiblesse que beaucoup d’adaptations : condenser un manga-fleuve en deux heures. Le résultat, c’est un récit qui file à toute allure, laissant certains personnages réduits à des silhouettes et des intrigues politiques esquissées plus qu’exploitées. On a parfois le sentiment de passer à côté d’une partie de l’histoire, comme si un puzzle immense avait été volontairement laissé incomplet.

À cela s’ajoute un rythme parfois inégal. Les scènes d’action, d’une intensité folle, se succèdent à des moments plus calmes qui semblent étirer la narration sans toujours la nourrir. Certains y verront une respiration nécessaire, d’autres une perte d’énergie qui affaiblit la tension dramatique. Bref, Akira peut donner l’impression d’être trop dense et trop ambitieux pour son propre format, comme un rêve cinématographique qui dépasse l’écran et échappe par endroits à son créateur.

Un oeuvre culte du cinéma d’animation

Mais ces réserves s’effacent face à la claque visuelle que représente Akira. Chaque image est une démonstration de maîtrise : la ville tentaculaire de Neo-Tokyo, saturée de néons et de chaos, respire d’un réalisme presque oppressant. Les motos filant dans la nuit, les foules en colère, les explosions d’énergie psychique : autant de visions gravées dans l’imaginaire collectif, que le cinéma en prises de vues réelles peine encore à égaler. Ōtomo et son équipe ont conçu un film qui déborde littéralement de détails, au point que chaque visionnage révèle quelque chose de nouveau.

Et surtout, derrière le spectacle, il y a une histoire qui frappe par sa dimension humaine. La relation entre Kaneda et Tetsuo, mélange d’amitié, de jalousie et de haine, donne une résonance tragique au chaos ambiant. C’est peut-être là le vrai miracle d’Akira : réussir à allier une fresque apocalyptique d’une ambition folle à un drame intime qui nous parle encore. Plus qu’un simple film d’animation, c’est une expérience totale, qui explique pourquoi, plus de trente ans après, on en parle toujours comme d’un chef-d’œuvre.

Avec Akira, Katsuhiro Ōtomo a livré une œuvre fondatrice qui a redéfini la place de l’animation dans le paysage cinématographique mondial. À la fois fresque apocalyptique, drame humain et prouesse technique, le film a marqué plusieurs générations de spectateurs et influencé d’innombrables créateurs, du cinéma hollywoodien aux jeux vidéo. Plus de trente ans après sa sortie, il conserve une aura intacte et continue d’incarner l’un des sommets artistiques et culturels de l’animation japonaise.

- Une esthétique cyberpunk révolutionnaire et une animation visuellement impressionnante

- Un film techniquement ambitieux avec 160 000 dessins réalisés

- Une direction artistique cohérente, assurée de bout en bout par Katsuhiro Ōtomo

- Une bande-son unique et immersive signée Geinoh Yamashirogumi

- Une forte charge émotionnelle autour de la relation entre Kaneda et Tetsuo

- Un impact culturel majeur à l’international, révélant l’animation japonaise au public occidental

- Un univers riche mêlant politique, science-fiction et apocalypse

- Un film qui conserve toute sa puissance et son aura plus de 30 ans après sa sortie

- Une œuvre fondatrice pour l’animation et le cinéma en général

- Narration parfois trop condensée et précipitée, liée à l’adaptation d’un manga dense

- Certains personnages et intrigues secondaires peu développés

- Rythme inégal entre scènes d’action intenses et moments plus calmes

- Complexité de l’intrigue pouvant perdre certains spectateurs

- Fin différente du manga, pouvant décevoir les puristes de l’œuvre originale

Akira, film d’animation culte réalisé par Katsuhiro Ōtomo en 1988, adapte partiellement le manga éponyme dans un univers post-apocalyptique cyberpunk. L’histoire explore les dérives scientifiques, les tensions sociales et le chaos intérieur d’un adolescent, Tetsuo, aux pouvoirs psychiques incontrôlés, dans une Neo-Tokyo en pleine tourmente. Ōtomo y déploie une esthétique visuelle impressionnante et une narration dramatique intense. Malgré quelques faiblesses structurelles dues au format, le film s’impose comme une œuvre majeure de l’animation mondiale, toujours influente plus de trente ans après sa sortie.

93%