L’Eurodance est un genre qui a marqué les années 90 d’une empreinte sonore indélébile. Née de la rencontre entre la dance music italienne et allemande, le hip-hop de surface et les refrains accrocheurs chantés par des voix féminines, elle a séduit une génération entière de jeunes européens. Pourtant, en France, son âge d’or a été de courte durée. Entre 1993 et 1995, l’Eurodance a régné sur les classements et les scènes de concerts télévisés, avant de connaître une chute aussi rapide que brutale. La disparition du phénomène tient à un faisceau de causes : la révélation des pratiques douteuses de certains producteurs, un backlash médiatique sans précédent et l’application des quotas de diffusion de musique francophone à partir de 1996.

L’Eurodance : un genre incontournable au début des années 90

Entre 1993 et 1995, la France vit au rythme de l’Eurodance. Les tubes s’enchaînent avec une régularité métronomique : Rhythm Is a Dancer de Snap!, What Is Love de Haddaway, Think About the Way d’Ice MC, Sing Hallelujah! de Dr. Alban, The Rhythm of the Night de Corona ou encore les nombreux singles de Cappella. Ce sont des morceaux calibrés pour les pistes de danse, mêlant beats électroniques puissants, voix féminines aériennes et rap masculin scandé sur quelques mesures. À travers les compilations vendues par millions et les émissions musicales diffusées en boucle, la jeunesse française découvre une musique simple, festive et directe, qui ne demande rien d’autre que de se laisser emporter.

La culture Eurodance dépasse vite le cadre strict de la musique. Les Dance Machine organisés par M6 et Fun Radio deviennent de véritables rituels. Au Palais Omnisports de Paris-Bercy, des foules immenses se pressent pour voir défiler leurs idoles, souvent en playback, dans une mise en scène volontairement tape-à-l’œil. L’esthétique est saturée : couleurs vives, chorégraphies simplistes, refrains à répéter en chœur. Pour une génération de jeunes issus de classes moyennes et populaires, souvent éloignés des scènes plus élitistes du rock ou de la house underground, l’Eurodance incarne un accès à la fête et à un exotisme accessible. C’est une musique insouciante, qui traduit l’optimisme consumériste de l’époque, loin des angoisses politiques ou sociales. Pendant ces années, l’Eurodance est un véritable phénomène culturel, que les critiques considèrent comme une sous-culture, mais que les adolescents vivent comme une célébration collective.

Les dérives d’une industrie mises en lumière par Capital

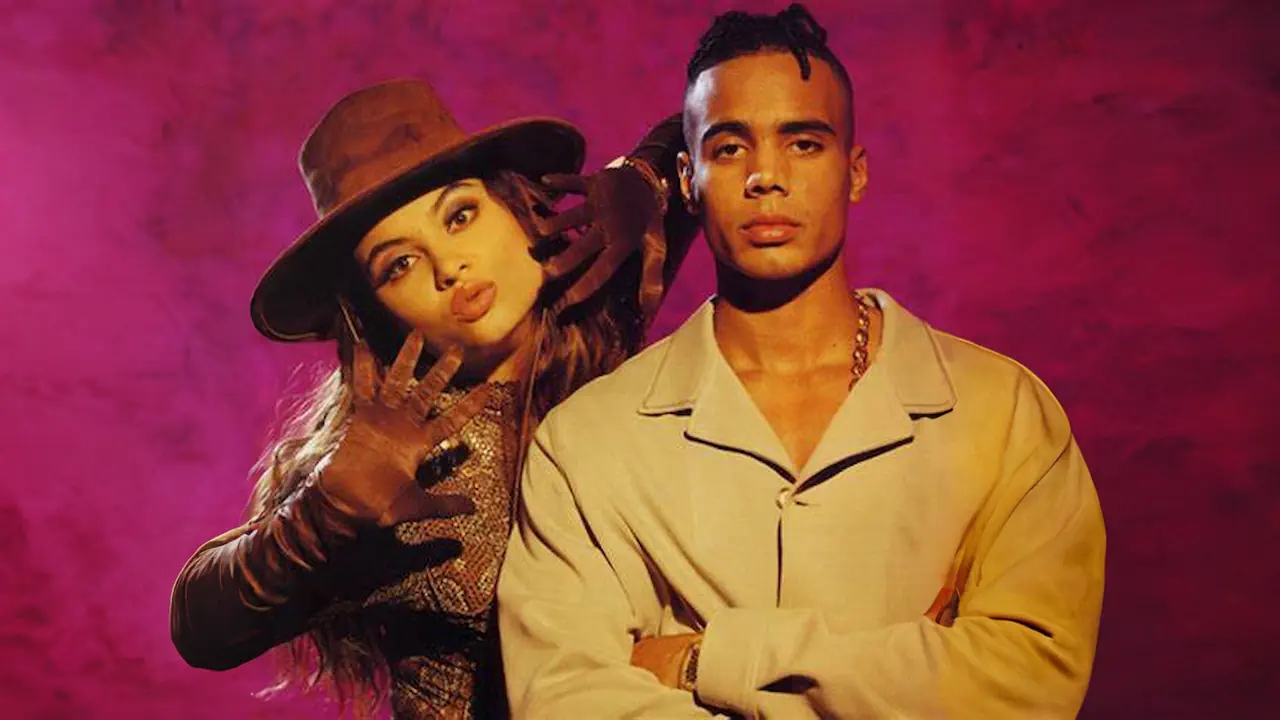

En mai 1995, un reportage de l’émission Capital sur M6 va pourtant bouleverser cette dynamique. Le sujet s’intéresse aux coulisses de l’Eurodance et met en lumière Gianfranco Bortolotti, patron de Media Records et producteur du groupe italien Cappella. Le documentaire dévoile les pratiques industrielles du label : artistes interchangeables, chanteurs remplacés sans scrupules, voix de studio confiées à des interprètes invisibles, mannequins chargés d’incarner des stars fabriquées de toutes pièces. Les spectateurs découvrent que Kelly et Kevin, visages emblématiques de Cappella, ont été licenciés et remplacés du jour au lendemain par de nouveaux visages plus photogéniques. Pour le public adolescent, ces révélations sont un choc : les idoles qu’ils pensaient suivre ne chantent pas réellement, les performances ne sont que du théâtre.

Le reportage frappe encore plus fort avec une séquence marquante : une fan française, venue offrir une bague à Kelly, se retrouve face à Allison, la nouvelle chanteuse choisie par Bortolotti. Le caméraman explique à la jeune fille que ses idoles ont été remplacées. Décontenancée, elle fond en larmes devant la caméra. Cette scène d’une cruauté désarmante illustre l’écart abyssal entre les rêves d’un public sincère et le cynisme d’une industrie obsédée par le profit. À travers ce moment, l’Eurodance perd son vernis d’innocence. Le genre, perçu jusque-là comme léger et festif, révèle soudain une face sombre : manipulations, cynisme, star-system factice. L’impact est immédiat : les fans se sentent trahis et la presse généraliste s’empare du sujet pour dénoncer une musique artificielle.

Le quota de 40 % de musique française en France et le début de la chute

Si le reportage de Capital a constitué une première fissure, un autre facteur déterminant achève de fragiliser l’Eurodance en France : l’application au 1er janvier 1996 des quotas de diffusion de musique francophone. La loi Toubon imposant 40 % de chansons françaises sur les radios et télévisions bouleverse les équilibres. Jusque-là, les ondes étaient saturées de productions venues d’Italie et d’Allemagne, pays dominants de l’Eurodance. Désormais, il faut donner la priorité aux artistes français. Pour les majors, cette nouvelle règle est une opportunité : elles lancent rapidement des produits locaux capables de séduire le même public adolescent que celui qui se ruait sur Corona ou Whigfield.

Ce contexte ouvre la voie aux boybands français, inspirés des modèles américains et britanniques. Les 2Be3, Alliage et G-Squad deviennent les nouveaux visages d’une jeunesse téléguidée par la télévision et la presse jeunesse. Parallèlement, la pop-R’n’B hexagonale trouve enfin un terrain fertile : Ophélie Winter devient une star grâce à des titres calibrés pour NRJ, Lââm séduit avec ses ballades puissantes, Alliance Ethnik mélange hip-hop et refrains accrocheurs, tandis que K-Reen ou Ménélik proposent une image plus urbaine, mais toujours accessible. Le rap français profite également de cette exposition inédite : IAM, NTM, Doc Gynéco, Stomy Bugsy ou Passi deviennent des figures incontournables, bénéficiant de rotations massives. Face à cette déferlante, l’Eurodance, en grande partie étrangère et assimilée à une musique artificielle après le reportage de M6, perd sa place dans les playlists et son statut auprès du grand public.

La mort de l’Eurodance en France résulte d’une combinaison d’événements qui se sont enchaînés en moins de deux ans. D’un côté, le reportage de Capital a mis à nu le cynisme de producteurs comme Gianfranco Bortolotti, brisant l’illusion d’authenticité qui entretenait le lien affectif entre les fans et leurs idoles. De l’autre, l’instauration des quotas francophones a transformé le paysage musical, offrant aux majors françaises l’occasion de lancer de nouveaux artistes locaux adaptés aux attentes des radios et des télévisions. Dans ce contexte, l’Eurodance a été rapidement reléguée au rang de curiosité kitsch, avant de disparaître presque totalement des écrans et des ondes. Pourtant, réécoutée aujourd’hui, cette musique garde un pouvoir d’énergie brute et d’hédonisme qui rappelle pourquoi elle avait séduit une génération entière. L’Eurodance, malgré ses excès et ses artifices, a été le miroir d’une décennie avide de fête et de simplicité. Sa disparition fut brutale, mais son empreinte sonore demeure vivace dans la mémoire collective des années 90.